いきなりOpenFOAM (86)

風車の流れ解析

風車の分類

今回から、10回にわたり風車の解析を行ってみます。

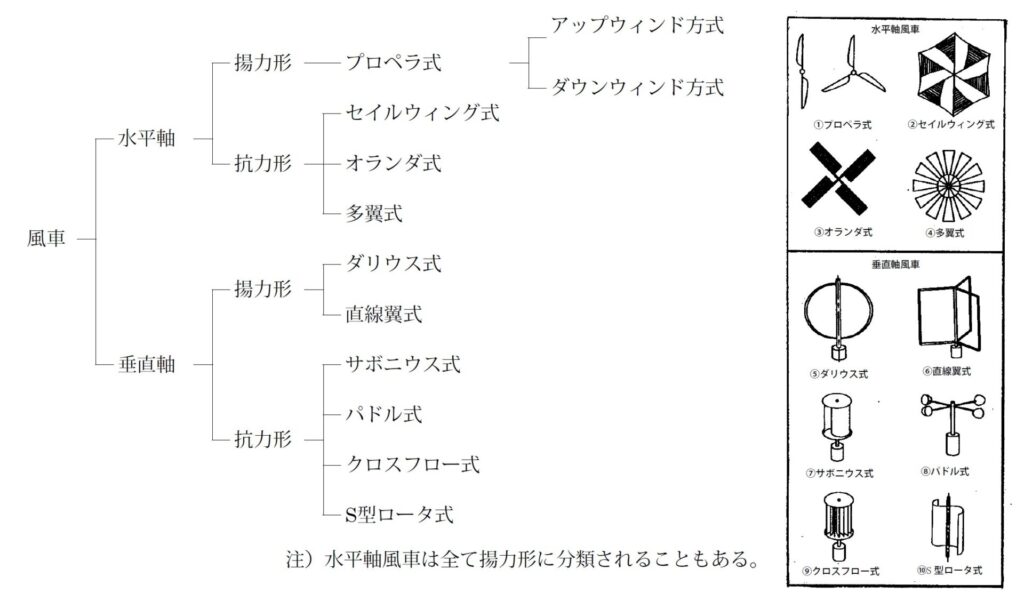

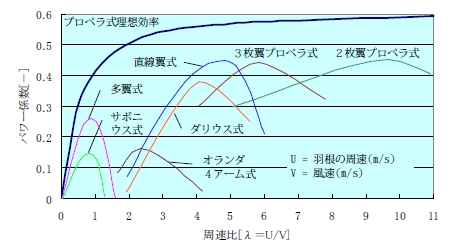

風車の分類を図1に示します。風車の回転軸方向で水平型と垂直型、風のエネルギーを取り出す仕組みとして、抗力型と揚力型の2種類に分かれます。抗力型は風が羽根を押すことで風車に回転力を与えます。一方の揚力型は羽根に発生した揚力を回転に利用します。近年、各地に設置されている風力発電装置は水平軸の揚力型プロペラ式となります。なお、垂直軸の風車は回転軸が風の向きと直交するため、風向きに依存しないという特長があります。

風車の効率

風車には効率の良い動作点が存在します。つまり、風車を計画する場合、環境の風速にあわせて、最も効率の良い回転速度を決定し、その回転速度で発電できるように発電系統を設計する必要があります。

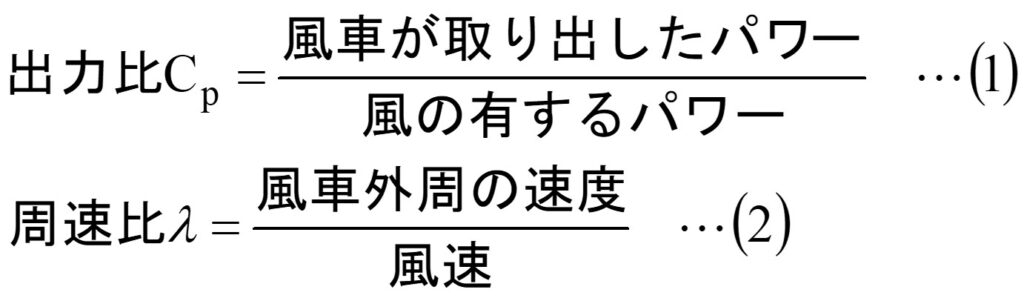

風が有するパワーと風車が取り出したパワーとの比が出力比Cpと呼ばれ、風力発電の効率を上げるには、出力比が最大となる条件で風車を動作させます。出力比は(2)式で表される周速比λに依存します。つまり、風車の計画では、設計した風車の出力比と周速比との関係を把握し、出力比が最大となる周速比と環境の代表的な風速から、もっとも効率の良い風車の回転速度を決定します。

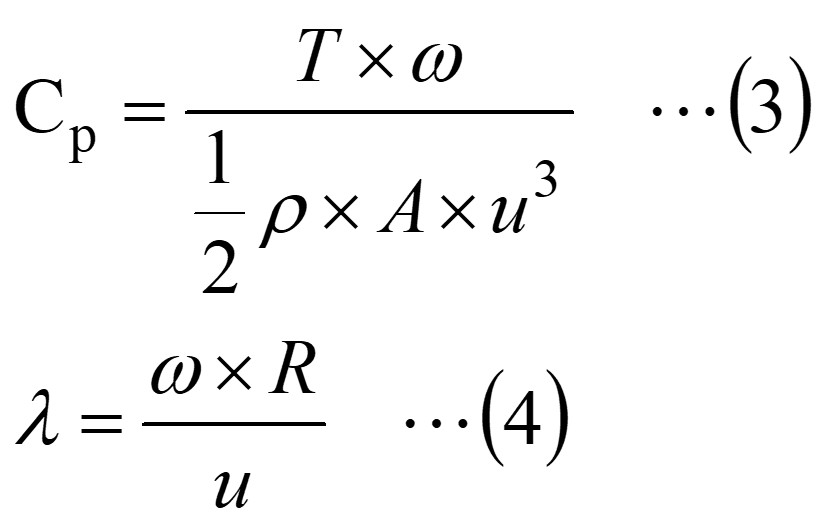

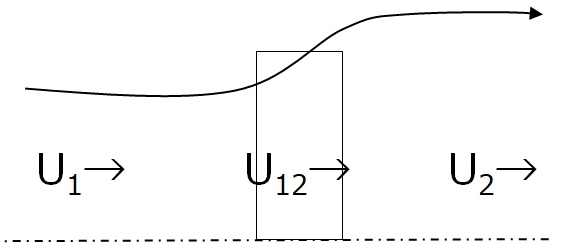

図2に示す仮想的な風車では、風車にあたる風のパワーは動圧と流量との積になります。一方、風車の出力はトルクと回転角速度との積になることから、出力比Cpと周速比λは、(3)式と(4)式となります。

ある環境の風速で、風車の回転速度を変化させながら、風車に発生するトルクを計測すれば、前述の(3)式、(4)式から、図3に示すような性能曲線が得られます。例えば、3枚翼プロペラ風車では、周速比が6すなわち、風車の外周速度が環境風速の6倍となるように羽根車を回転させれば、最大のパワーを引き出せることがわかります。

ただし、風車の性能曲線は風車の種類あるいは形状により異なるため、実験などで計測する必要がありますが、次回からの連載では、OpenFOAMを用いた数値風洞実験によって、風車の性能曲線を求めてみます。

ベッツの法則

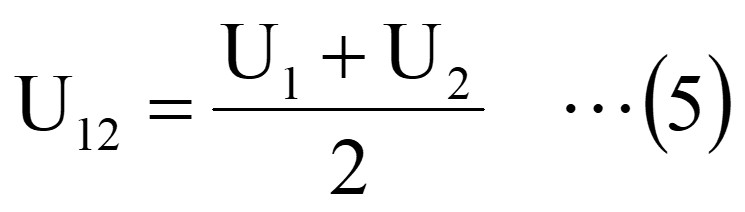

風車の効率には理論的な限界が存在し、ベッツの法則と呼ばれています。図4に示すように、風車に風速U1の空気が流入し、風速U2で流出する場合、風車内部での風速は下記のように求まります。

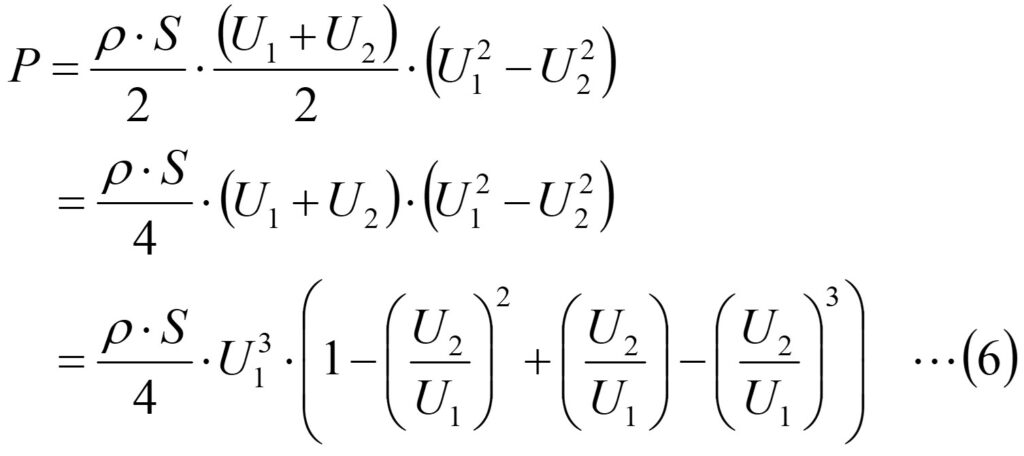

したがって、空気密度をρ、風車の受風面積をSとすると、風車前後でのパワーPの変化は

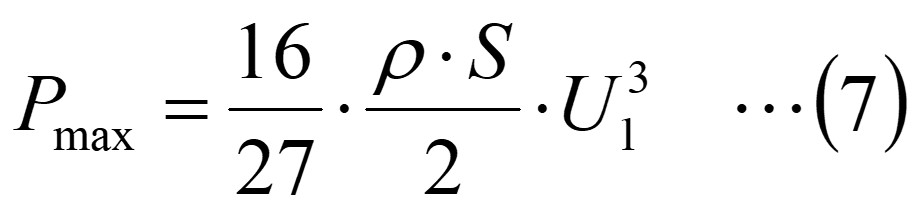

となり、(6)式が風車のパワーを表します。また、(6)式はU2/U1=1/3で最大となり、風車に流入する風速U1のみに依存する下記の式で表せます。

(7)式において、

は、風車が受け取る風のパワー(環境風が有するパワー)に相当するため、効率の最大値はCpmax=16/27=0.59(59%)が風車の取り出せる最大のパワーであることから、効率の上限が59%であることが分かります。

次回からはプロペラ式風車のモデルを作成して解析を行っていきます。

このページでは、各アプリケーションの操作説明は省略しています。FreeCADの具体的な操作については、いきなりOpenFOAM第5回および第7回、OpenFOAMでの計算実行は第8回、ParaViewの操作については第3回、第4回および第8回を参考にしてみてください。

おことわり

本コンテンツの動作や表示はお使いのバージョンにより異なる場合があります。

本コンテンツの動作ならびに設定項目等に関する個別の情報提供およびサポートはできかねますので、あらかじめご了承ください。

本コンテンツは動作および結果の保証をするものではありません。ご利用に際してはご自身の判断でお使いいただきますよう、お願いいたします。