いきなりOpenFOAM (89)

プロペラ風車の流れ解析(その3)

円弧翼の設計

今回は簡易的な設計として、翼入口角と出口角から円弧翼断面形状を設計してみます。

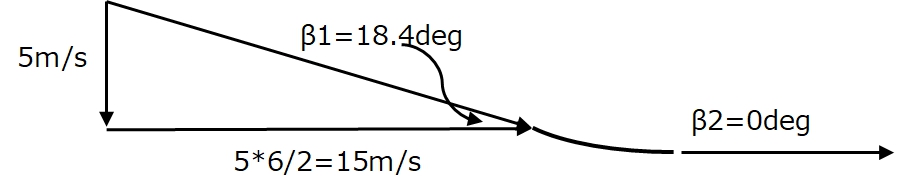

プロペラ平均径での流れは、周速比6で図1に示すように、翼入口角が18.4度となります。この流れが翼を通過後には水平方向すなわち出口角0度に変化すれば、翼に対して水平方向に反作用が働き、効率が最大になると考えられます。実際は流れの剥離などがあるため、この限りではありませんが、今回はこの考え方で翼中心線としてみます。

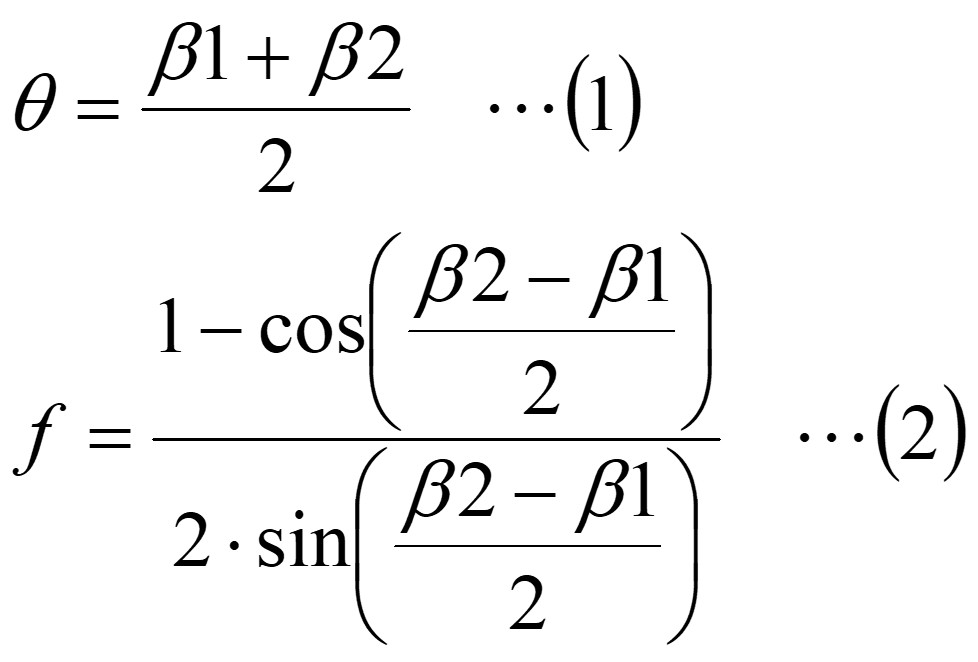

入口角β1、出口角β2を満足する円弧翼の取付角θと反り率fは下記の(1)式および(2)式で与えられ、図1の平均径では、取付角θ=13.3deg、反り率f=-0.058となり、下に凸の円弧翼となります。

表計算ソフトなどを利用して、複数の径での円弧翼の取付角と反り率を計算し、平板翼と同じ厚みを与えると、図2に示す円弧翼のプロペラができあがります。

円弧翼の計算

いきなりOpenFOAM第87回で紹介した平板翼の時と同じプロセスで円弧翼も計算することができます。作成した円弧翼を平板翼の時と同じ、bladeという名前でstlファイルに出力し、その後の手順は平板翼と時と同様です。詳しい手順については、いきなりOpenFOAM第87回を参照してください。

試しに、設計条件の周速比6すなわち、回転速度が30rad/sの解析ファイルを計算してみると、トルクは正、すなわち風によりプロペラが回転し、トルクを発生させることがわかります。そこで、MRFpropertiesファイル内の回転速度を、20、25、30、35、40rad/sとして計算を行います。計算が完了したら、postProcessingフォルダ内のforces.datの所定の値を読み取ると、発生するトルクが求められます。詳細は、いきなりOpenFOAM第88回、第78回を参照してください。

風車特性と結果の可視化

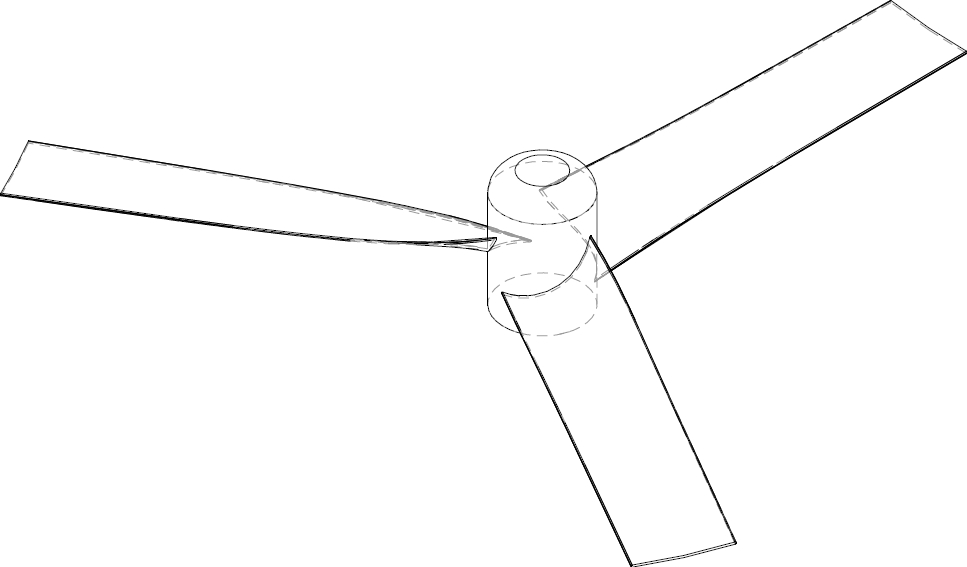

回転速度とトルクとから、周速比λと出力比Cpを計算すると、図3に示す風車特性が求められます。特性の算出方法については、いきなりOpenFOAM第88回を参照してください。

図2の破線は平板翼での風車特性で、実線が今回設計した円弧翼での風車特性です。周速比が5で出力比が最大となり、周速比6の設計前提条件と概ね一致することがわかります。また、出力比の最大値は0.42と、平板翼の出力比最大値の0.14を大きく上回ることがわかります。

円弧翼で風車特性が改善された理由を、解析結果を可視化することで探ってみます。

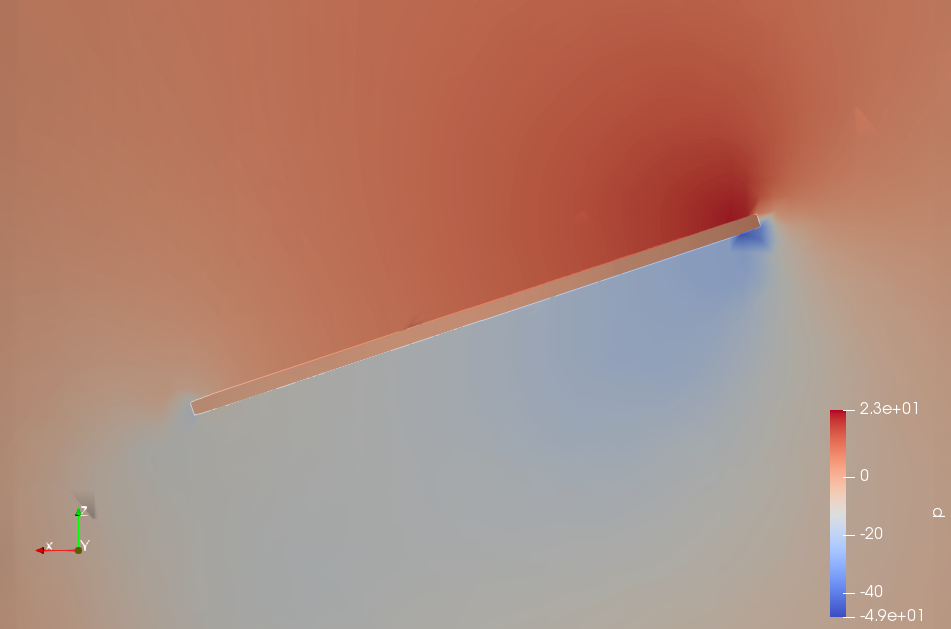

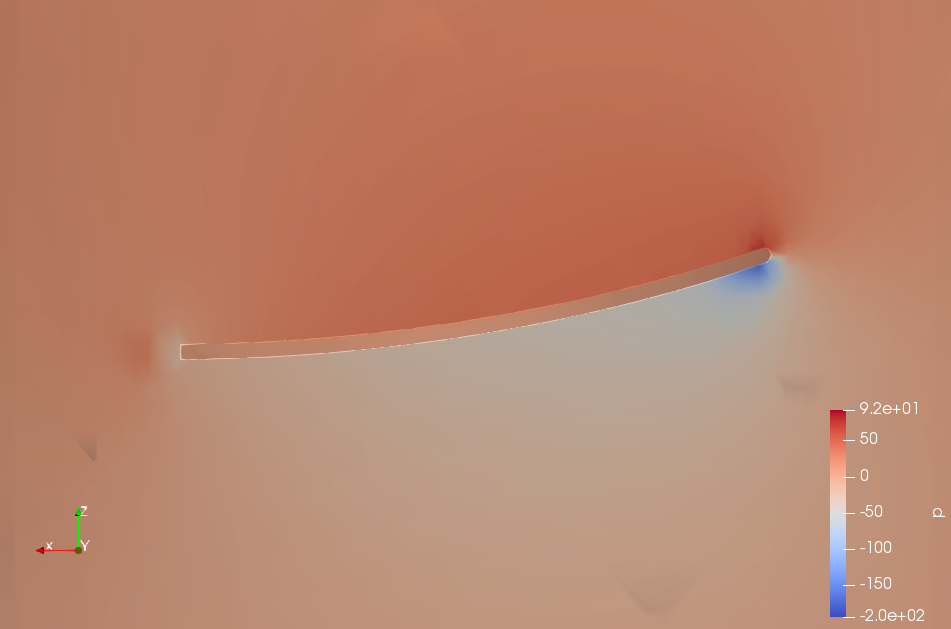

図4は平板翼の平均径断面での静圧分布ですが、翼下側に負の圧力域が広がり、翼に対して主に上から下向きに力が働いていることがわかります。一方、図5の円弧翼の平均径断面静圧分布では、翼下側の先端部分に負の圧力域が広がり、翼に対して左から右向きにも力が加わる(風車トルクが発生する)ことがわかります。

次に、翼周りの流れ(相対流速分布)を見てみます。相対流速分布の表示方法は、いきなりOpenFOAM第70回を参照してください。

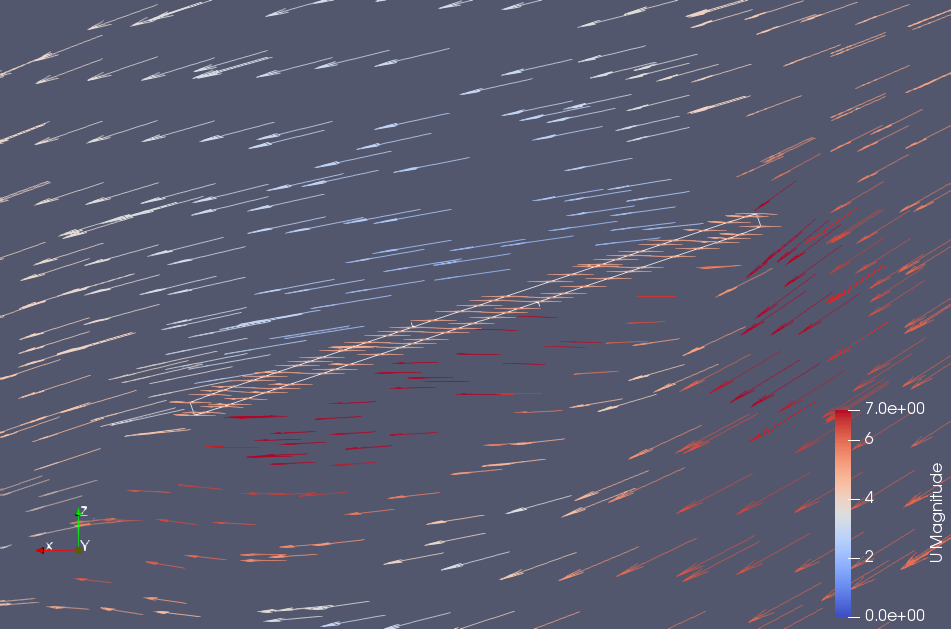

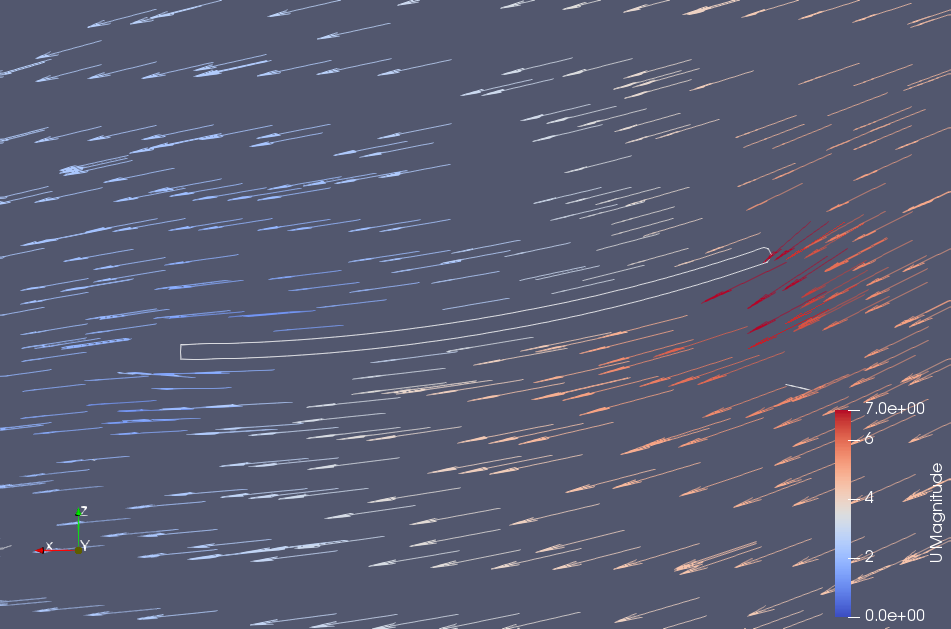

図6は平板翼の、図7は円弧翼の平均径断面での相対流速分布を示します。図6の平板翼では翼下側で流れが剥離していることがわかります。一方、図7の円弧翼では、剥離することなく、翼の上下面に沿って流れていることがわかります。

今回は円弧翼のモデルを作成し、平板翼と風車特性の違いを検証してみました。次回は風車の効率を向上させる「風レンズ」という部品の効果を解析してみます。

このページでは、各アプリケーションの操作説明は省略しています。FreeCADの具体的な操作については、いきなりOpenFOAM第5回および第7回、OpenFOAMでの計算実行は第8回、ParaViewの操作については第3回、第4回および第8回を参考にしてみてください。

おことわり

本コンテンツの動作や表示はお使いのバージョンにより異なる場合があります。

本コンテンツの動作ならびに設定項目等に関する個別の情報提供およびサポートはできかねますので、あらかじめご了承ください。

本コンテンツは動作および結果の保証をするものではありません。ご利用に際してはご自身の判断でお使いいただきますよう、お願いいたします。